61-я сессия ПКК ФКС: возобновление работы ИБР-2 и модернизация его инструментов

Новости, 01 июля 2025

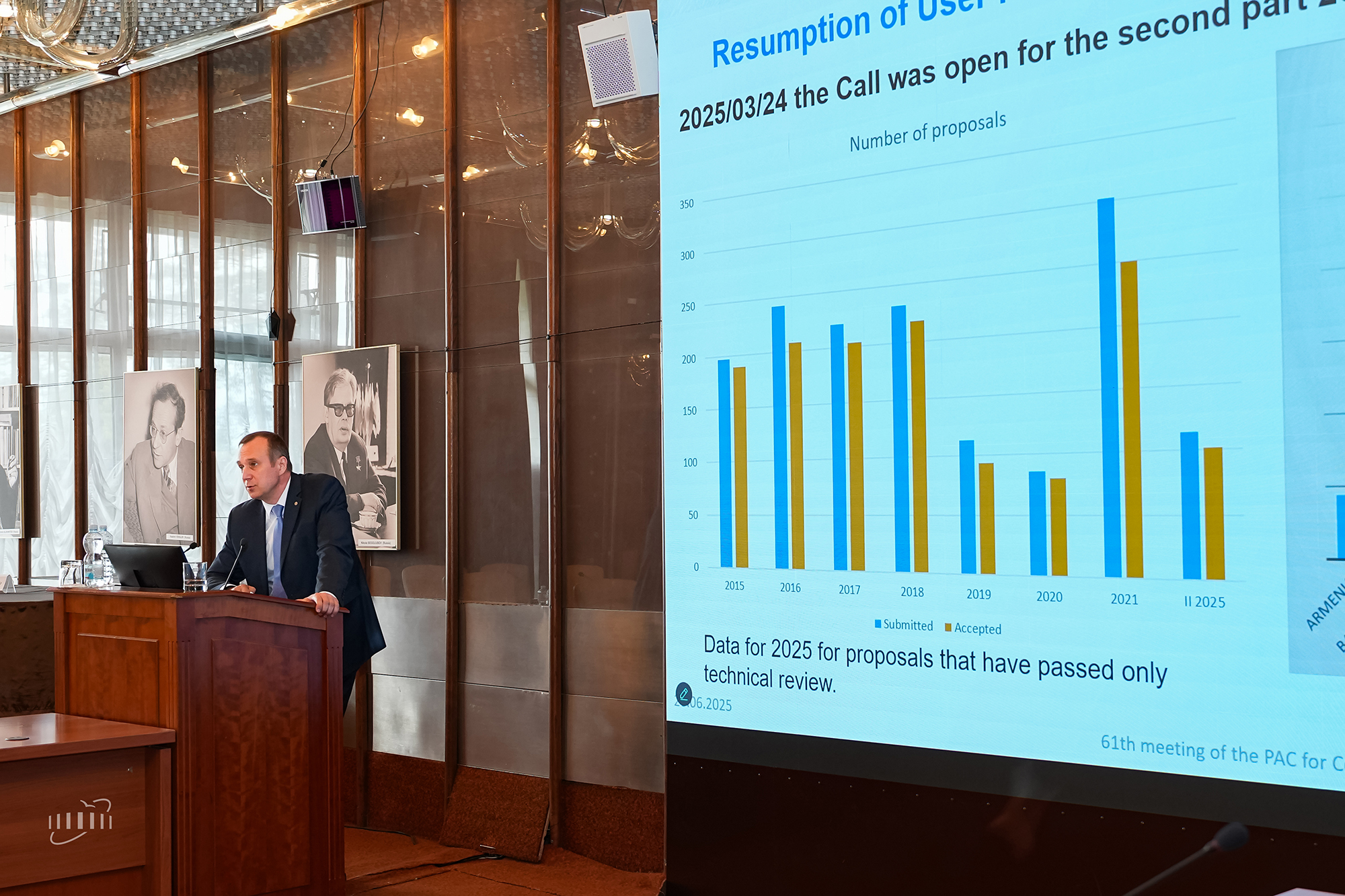

26 июня 2025 года в Доме международных совещаний ОИЯИ состоялась 61-я сессия Программно-консультативного комитета по физике конденсированных сред. На заседании прошло обсуждение запуска исследовательского реактора ИБР-2 после длительной остановки, а также развития комплекса его спектрометров.

На открытии заседания председатель ПКК ФКС Денеш Лайош Надь представил информацию о выполнении рекомендаций 60-й сессии Комитета в январе 2025 года. Вице-директор ОИЯИ Лъчезар Костов сделал доклад о резолюции 137-й сессии Ученого совета (февраль 2025 года) и решениях Комитета полномочных представителей правительств государств-членов ОИЯИ (март 2025 года). Затем состоялась встреча членов ПКК с дирекцией ОИЯИ.

Текущему статусу реактора ИБР-2 был посвящен доклад директора Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Егора Лычагина. «Мы провели три цикла работы реактора после самой длительной остановки в его истории – более трех лет. Главный итог – реактор работает стабильно, проявляет себя так же, как и до останова», — резюмировал Егор Лычагин. В течение весенних циклов работы сотрудники ЛНФ протестировали все экспериментальные установки реактора. 11 установок из 14 были включены в пользовательскую программу, которая стартует осенью.

В конфигурацию остальных трех спектрометров: ФДВР (Фурье-дифрактометра высокого разрешения), ДРВ (установки дифракции в реальном времени) и дифрактометра для измерения деформаций и напряжения ЭПСИЛОН – были внесены изменения, связанные с заменой детекторов, однако их электронные системы не справляются с потоком регистрируемых данных, и эти системы требуют модернизации. ЭПСИЛОН адаптируется сейчас еще и для проведения текстурных измерений. «Нам потребуется еще полгода для того, чтобы завершить модернизацию. Уже следующей весной планируется эти инструменты также включить в программу пользователей», — отметил директор ЛНФ.

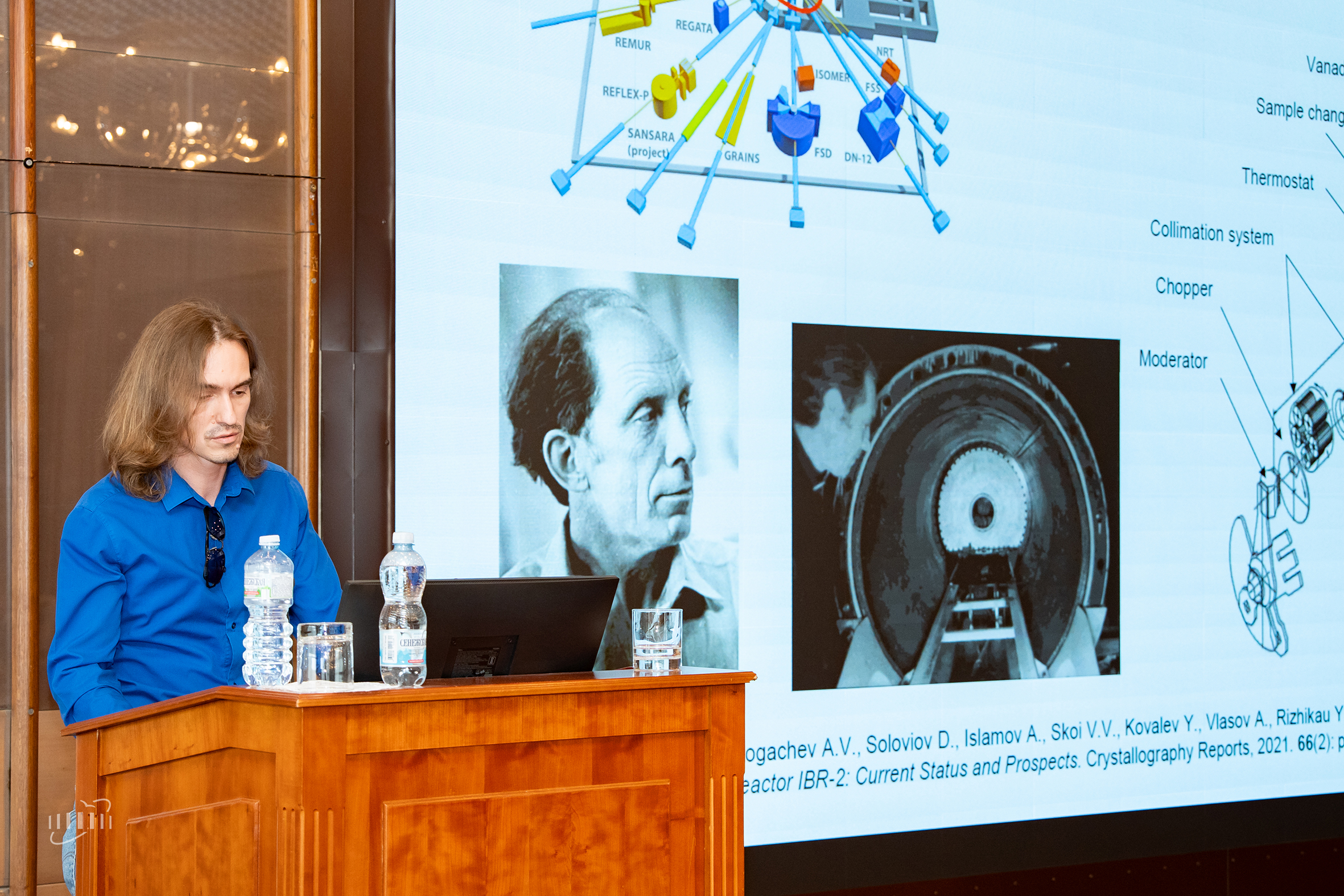

Начальник научно-экспериментального отдела нейтронных исследований конденсированных сред ЛНФ Денис Козленко рассказал о том, что на установках ИБР-2 были введены в эксплуатацию новые и модернизированные элементы приборного блока, позволившие улучшить их характеристики в 2-10 раз, и определены текущие технические параметры установок. Также были проведены научные исследования для внутренних пользователей.

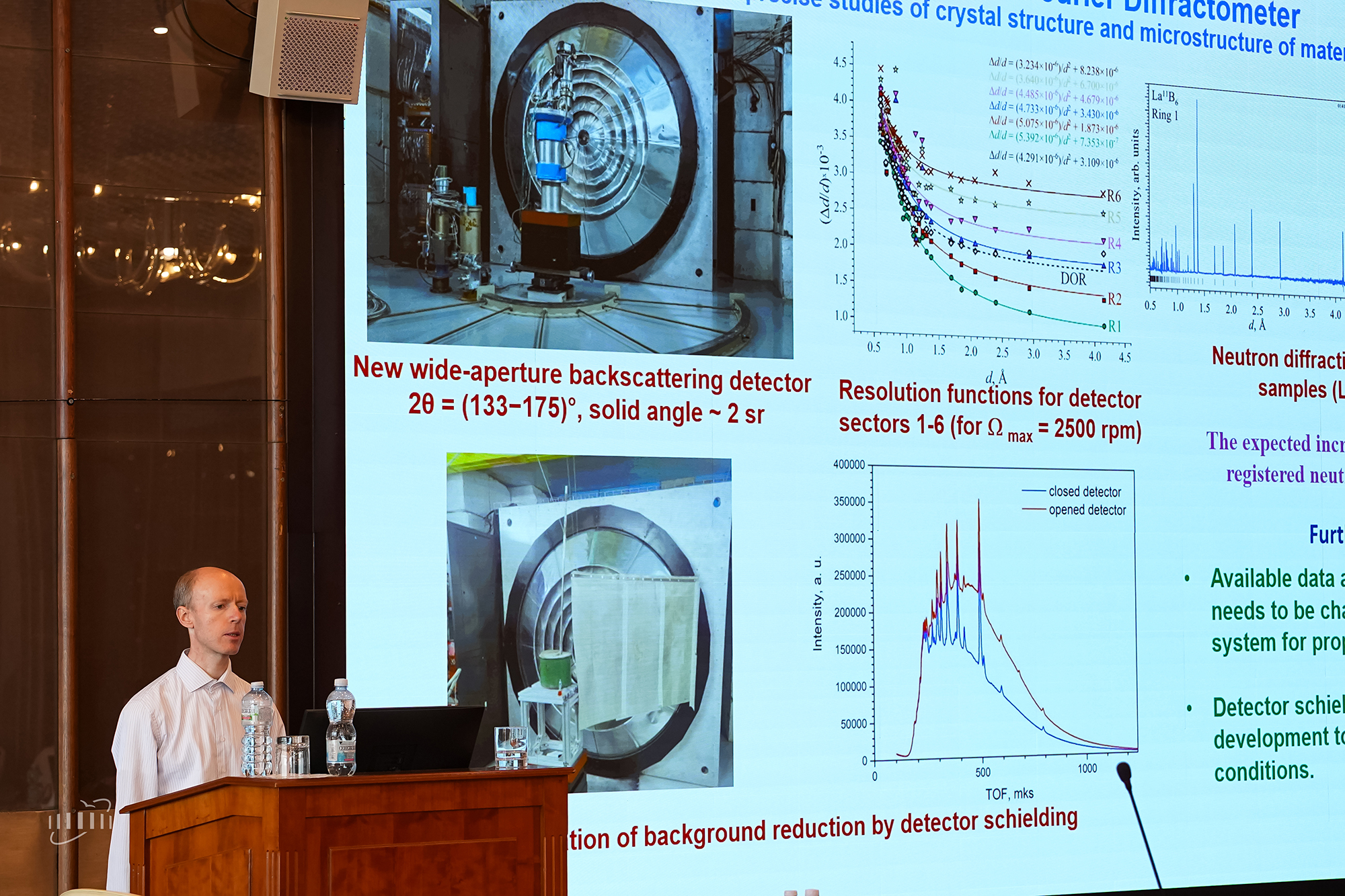

Дифрактометр ФДВР получил новый широкоапертурный детектор обратного рассеяния, на порядок лучше по характеристикам, чем прежний. Однако тестирование детектора выявило две проблемы. Выбранный стандарт электронной системы сбора данных не позволяет обрабатывать получаемое в эксперименте на ИБР-2 количество данных. В результате был выбран другой стандарт, обеспечивающий стабильную работу системы, — процесс разработки новых электронных блоков уже запущен. Также необходимо уменьшить фон детектора, для чего изготавливается новая система экранирования. На дифрактометре ФСД введена в эксплуатацию новая детекторная система ASTRA, с которой возникла та же проблема, что и на ФДВР. Потребуется некоторое время, чтобы окончательно протестировать и запустить в эксплуатацию новые системы сбора данных.

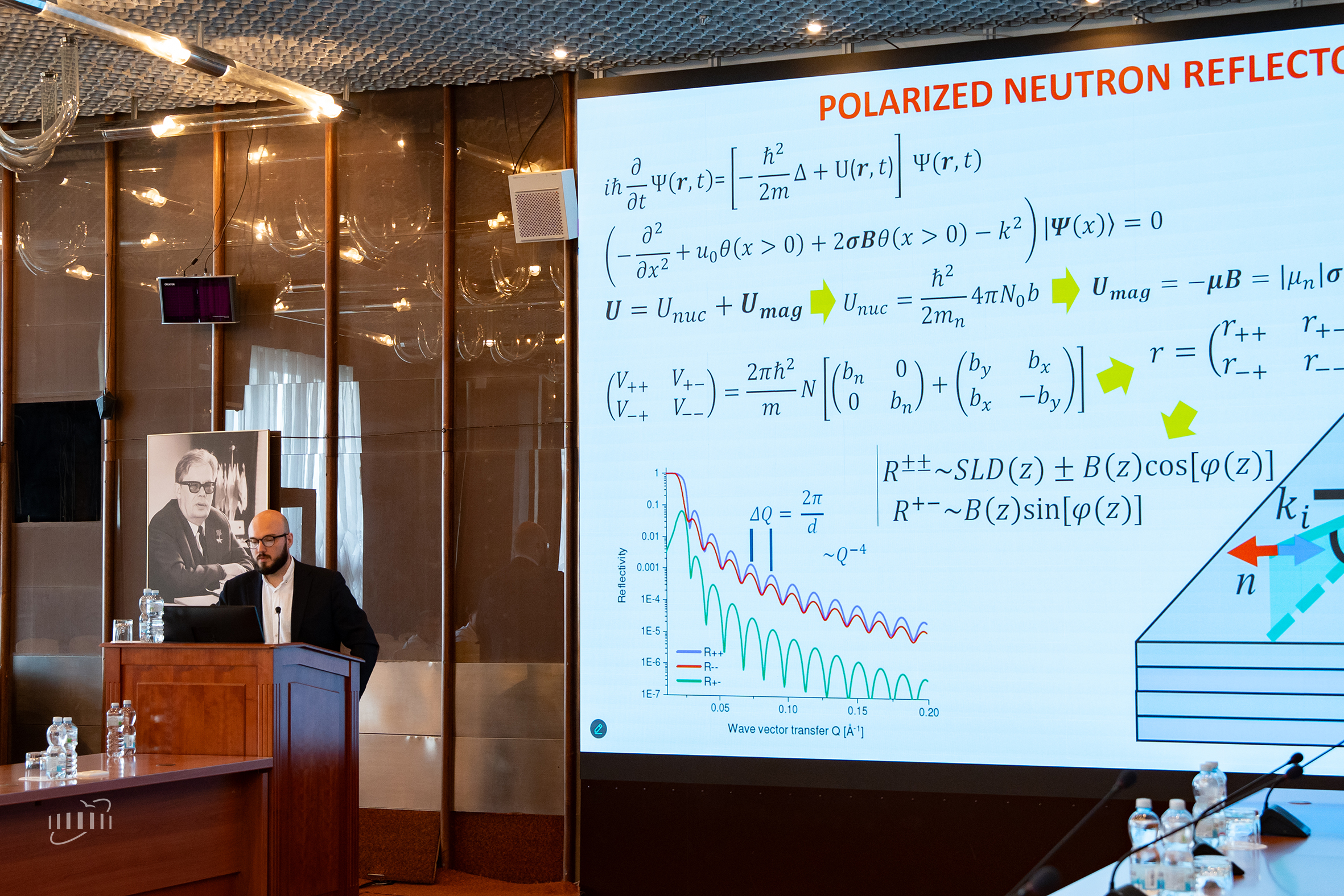

На ДН-6 была произведена замена центральной части нейтроновода и установлена новая модель детектора прямого рассеяния. На ДВР было усовершенствовано автоматизированное устройство для перемещения образцов. В ДН-12 была проведена модернизация детекторной системы, ведется разработка новой модели детектора прямого рассеяния. Для СКАТ была разработана система детекторов и появилась возможность одновременного измерения двух образцов. На ЭПСИЛОН была изменена рама детектора и установлены новые гелиевые счетчики, а модули детектора были перемещены в новые положения для лучшего измерения полюсных фигур. На РЕМУР был испытан новый прототип системы для рефлектометрических исследований в статическом и колеблющемся магнитных полях. На ЮМО, РЕФЛЕКС, ГРЭИНС проведены методические исследования.

Денис Козленко упомянул о трех ярких экспериментах, проведенных этой весной на ИБР-2: исследования тонких силикатных пленок, легированных наночастицами Pt/Pd (совместно с ПИЯФ НИЦ КИ), исследования колебательной динамики ибупрофена и кетопрофена и исследование с помощью нейтронной томографии наконечника копья древнегреческого воина (совместно с Институтом археологии РАН).

О текущем состоянии спектрометра малоуглового рассеяния нейтронов ЮМО рассказал старший научный сотрудник ЛНФ Александр Иваньков. Он сообщил, что были проведены испытания новой электроники для позиционно-чувствительного детектора, внедрен модернизированный детектор прямого пучка, настроен прерыватель для работы с криогенным замедлителем. Продолжается обновление программного обеспечения установки, в планах – реконструировать коллимационную систему спектрометра и модернизировать ее систему вакуумной откачки.

«В отделе имеется комната для подготовки образцов, которая оборудована приборами, такими как плотномер, спектрофотометр и другими, для получения предварительной информации об исследуемых образцах», — добавил Александр Иваньков. Имеющаяся хроматографическая система позволяет получать монодисперсные системы и исключать появление артефактов при обработке данных малоуглового рассеяния нейтронов и рентгеновских лучей, связанных с агрегацией и олигомеризацией исследуемого образца.

На спектрометре ЮМО в течение весенних циклов работы реактора было проведено около 30 научных экспериментов, включая тестовые. Кроме того, на проведение научных экспериментов в рамках программы пользовательской политики Лаборатории на осенний период 2025 года было подано 35 заявок.

Научный сотрудник ЛНФ Владимир Жакетов прочитал научный доклад «Магнетизм и сверхпроводимость в периодических и квазипериодических низкоразмерных слоистых системах». Младший научный сотрудник ЛНФ Ерсултан Арынбек сделал сообщение «Конформационная динамика Aβ-42 в липосоме при различных значениях рН: комбинированный спектроскопический и вычислительный подход».

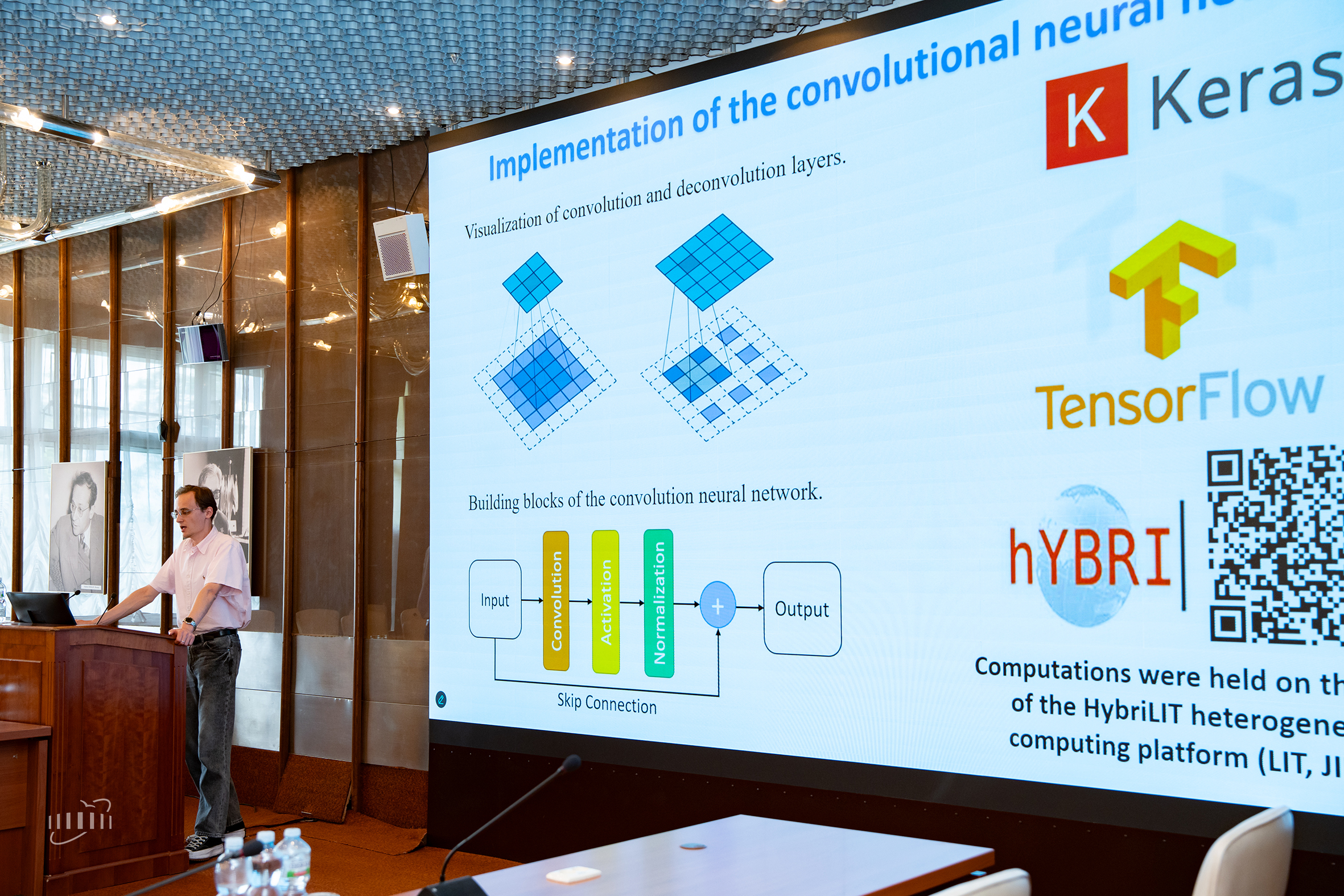

Затем состоялся конкурс докладов молодых ученых в области физики конденсированных сред: перед Комитетом с устными сообщениями выступили сотрудники ЛНФ Булат Бакиров («Автоматизированная сегментация пор и трещин в нейтронных, синхротронных и рентгеновских томографических данных с использованием сверточной нейронной сети UNet 3+»), Варвара Чаусова («Структура везикулярных наномедицинских препаратов: анализ на основе данных малоуглового рассеяния нейтронов»), Дык Хюи Ле («Синтез нескольких слоев MoS2 методом CVD: структурные и оптические свойства»), Дмитрий Норов («Гелимагнитное упорядочение в тонких пленках Dy и Ho»). Доклад Булата Бакирова получил первое место и был выбран для представления членам Ученого совета ОИЯИ в сентябре.

Прошло награждение победителей предыдущей постерной сессии Антона Руткаускаса, Дины Бадреевой и Михаила Авдеева.

Главный ученый секретарь Института Сергей Неделько ознакомил членов ПКК с событиями из области международного сотрудничества ОИЯИ за последние месяцы, включая прошедшие официальные встречи и крупные научные мероприятия с Болгарией, Бразилией, Вьетнамом, Индией, Кубой, РФ, Францией, Узбекистаном и ЮАР.

Заседание завершилось общей дискуссией и внесением предложений в повестку следующей сессии.